この連載テーマも今回で最終回(にしたいが、着地できるかどうか、、、)。

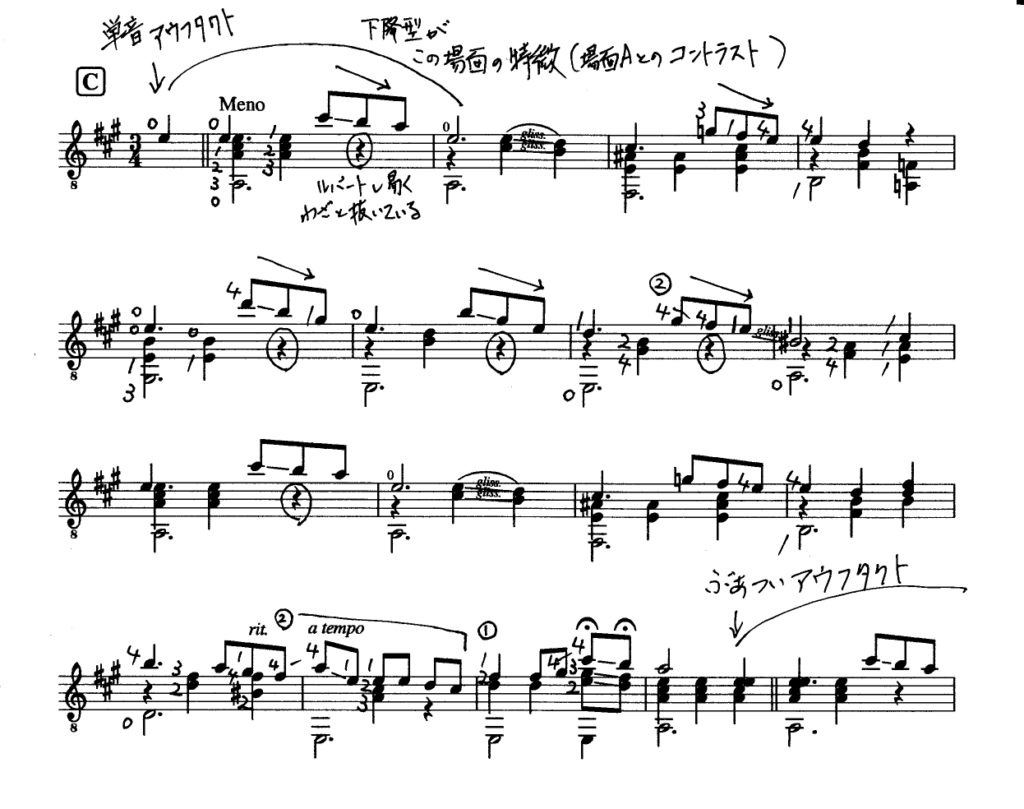

メジャー転調した《場面C》であるが、Meno の言葉の後には当然 ”mosso” が省略されて

いる。つまりここはテンポ設定そのものがゆっくりとなる場面である。

僕にとってまず印象的なことは、メロディー・ラインが場面Aの反行であること

(”ミーーラドミ”という上昇ラインに対して”ミーードシラ”という下降ラインを描いている)。

演奏のポイントとしては、ミからド#への6度跳躍のニュアンスで”呼吸を有効に使うこと”

であろうか。場面Aのメロディーより時間がかかって然るべきである。

だがこの場面で僕がもっと気になることが、じつはふたつある。

ひとつは場面Aのなかでも言及した《伴奏三拍目の刻みがカットされている》箇所が増えている

点。これは和音の刻みを抜くことでメロディーをフリーな状態にし、ルバートをかけ易くして

いるのである(まあ、好みもあると思うので”義務”ではなく”権利”ということに、、)。

ふたつめは、Meno 開始部分とリピート部分で、アウフタクトの厚みが違うこと。このことは

次に続くフレーズの強弱と関係がある。

「一回目とリピート後で強弱の変化をどう付ければよいでしょう?」

レッスンをしていて、たびたび生徒さんから投げられる質問である。一回目強く弾いて、二回目

エコーのように弱奏、、、というのが、数十年前の一般的なアプローチ・パターンだったが、

ロマン派以降の作品は逆のアプローチの方が、僕個人の体験としてはハマることが多い気が

している(そのほうが音楽が大きく”発展”していく気がするのよね)。

このふたつのことからわかるのは、ヴィラ‐ロボス本人がギターを弾く人間として、F.ソル、

F.タレガ、A.バリオスらの《音の厚みによる強弱》や《ルバート》の設定のアプローチを

理解し、自家薬籠中のものとしていたことである。

場面C、結びのフェルマータ2発は中途半端にやらないほうがよい。

やるならガッツリやる。恥ずかしいならふたつともとってしまう(その場合、この和音の

”厚みの意味”が無に帰すが、、、)。

そのぐらい徹底した覚悟が必要だ。ちなみに私がここを弾くときは、精神が完全にピアニスト・

モードに入っている(ピアノ全然ひけないけど、、、笑)。

そしてその後、場面Aに回帰しフォルテをもってこの曲は終わる。

そう、、、終わるのである。

なにが終わるのか、、、、ショパンが終わるのである。

この曲は、そこに至るまでは普通にショパン・スタイルのロマンティック・マズルカに過ぎ

ない。

だが次に続く”Final” は、もはやショパンではなく、作曲家ヴィラ-ロボスによる(当時の)

衝撃的な《現代音楽》なのである。

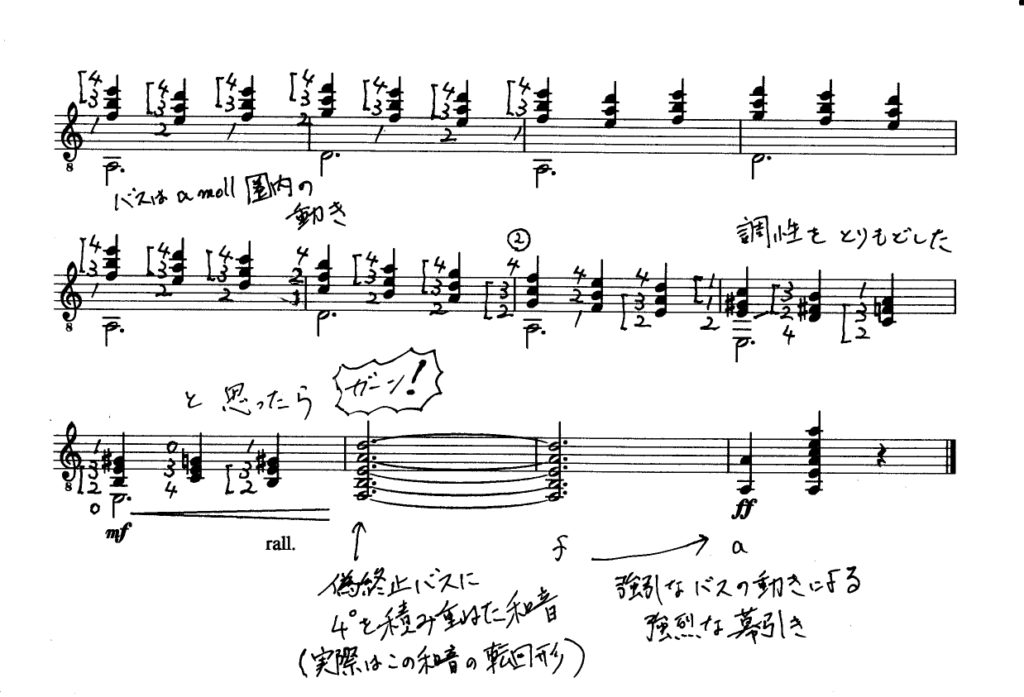

『禁じられた遊び』風の甘美な三連アルペジオに騙されてはいけない。

これらの和音をアルペジオせず、以下のように同時弾きしてみよう。

一弦と三弦のぶつかりが結構エグい、、、。

それまでの調性音楽の世界から飛び出すべく、ヨーロッパ中が試行錯誤していた20世紀前半、

《四度音程の積み重ね》による和音の響きは、新しい音楽語法の一つとして多くの作曲家達を

魅了した。ホルストやドビュッシー、スクリャービンなどは”四度堆積の和音”を、それぞれ

独自の使い方でユニークに発展させていった。ちなみに”ギターの開放弦の響き”も四度音程を

多く含んでおり、「新しいサウンド」として、トゥリーナ、プーランク、ヴィラ-ロボス、

ヒナステラなど多くの作曲家によって作品に取り入れられたのは皆様ご存じの通り、、。

つまりこの曲『マズルカ‐ショーロ』は、この Final が存在するからこそ、組曲の中でも

とりわけ異彩を放っている曲なのである。ヴィラ-ロボスは最後の最後で勝負に出たのだ。

それまでショパンに憧れるピュアな青年を演じておきながら、いきなり「わたくしウソをついて

おりました」とばかりに最先端の現代音楽で荒れ狂い、フォルテッシモで強引に幕を引く、、

というハナレワザをやってのけたのだ。1908年当時のリスナーの耳でこの曲を聴けばそのよう

なことになる。

三度和音に比べて四度和音のサウンドには浮遊感がある。調整の重力関係に縛られることなく

浮遊している。ヴィラ-ロボスの面白いところは、バスの動きにAマイナーの調性感を残し、

《調性本来の重力関係》と《四度和音の浮遊感》を共存させたことだ(さあ、どう弾く、

あなた!)。

おしまいに”ショーロ”という言葉について。

その言葉には「泣く」というニュアンスが含まれるが、それは主に弦楽器のポルタメントを

形容しているらしい。”泣きのギター”とか”俺のギターが泣いてるぜ”みたいな世界。

そう考えるとヴィラさんが何故にタイトルに『マズルカ-ショーロ』と名付けたのか、、

本人が組曲全体を通じ、ここまでたくさんアラストレおよびポルタメントの指示を入れたのか

自ずと見えてくる気がする。

演奏者が「自分の好みでないから省く」といった次元の話では、本来無いのである。

(おわり)

2021.2.3.