《2021.07.01》

今日は月アタマの撮影の日 撮影は緊張するから いつもより指が動かない

それはいいとして 撮影して毎度気づくことだが i 指の振りが深すぎる

普段ひいている角度からは見えにくいが 撮影すると一目瞭然 治っていない

こうなったら もうたいがいで対策を立てるしかない

Pimami のアルペジオの時 i を i で即座にスタッカートする練習

これをきょうからノルマに入れる

《2021.07.02.》

昨日から本気になった”目には目を i には i を”奏法

これはすべてのアルペジオ・パターンにとりいれることが出来る有効な方法

ただし動作ひとつひとつに脱力の確認をすること

《2021.07.06.》

7.3.まで調子よかったので 4,5,と軽めのリハビリ(一日15分ずつくらい)

今日やってみて驚くほど動かない

つまり リハビリ期間中はつねにたっぷりギターに触らないと維持できないということか?

i がまるで4月の頃のようにひっかかる

こんなときはとにかく初心に帰り テンポをぐっと落とすべきだ

まいったな・・・

《2021.07.07.》

今日 ひかえめに(笑)少しだけ確信した

速い動きもリハビリには必要だ

短いフィギュアでいいから毎日やらないと悲しいくらいおちてくる

pimamip と素早く弾いて i m a を ③ ② ① 弦にセットする練習

伸ばし気味にセットしたとき i の力みがないことを確認する

《2021.07.08.》

富川氏が YAMAHAから出している初級用教本を読んでいて らくな p の動かし方について解説しているものが なんとも腑に落ちた

図解では p は“腕の延長線にある“よう真っすぐに 書いてあった

これは先日のサムピックの動きともつながる

つまり右手の設定は 表面版に近い“かなりの低空”になるのか

意外にどうも周りの身近な人が 答えを持っていそうな気配だ(笑)

《2021.07.10.》

そういうわけで昨日 池田氏がレッスンで福岡に来た時 聞いてみた

やはり富川説については 私よりずっと深いところで理解しているようだった

彼の場合「pをそのようにかまえた際 pは基本“肉タッチ”」で pの爪音を少し入れたい時は「右手をpサイドに少し傾ける」そうだ

いかに大雑把な技術でらくに演奏するかを探し続けている彼としては 音色変化は「弦に対する角度」でなく「手の傾き具合」で作るらしい

つまりまろやかにするときはpサイド パリッとした音のときは小指サイドに それぞれ若干傾ける

この考え方は新鮮であった・・・

ジストニア・リハビリにも将来 間接的に関わってくる話かもしれない

pを振った後 その指先を i のストッパーに使うことは罪だろうか?

指同士を絶対に押し付けあうことなく かるーく触れる程度のストッパー

そのことによりアルペジオ・パターンのテンポアップが容易になることを発見

《2021.07.16.》

ここ数日はリハビリそのものに対し 煮詰まっている感が強かった

昨日ひさびさにリハビリを録画してみた やはり無意識の“巻き”がある

数日やって指が重く感じたため中止していた “目には目を i には i を”奏法 昨日から慎重に復活してみた

《2021.07.17.》

p i m の 3 連アルペジオに入る前に 3 本の指先を前にとりにゆく

《2021.07.19.》

i のアウセルタッチ 選択肢として使える 弱音も練習すればよい

《2021.07.20.》

カルナバリートのパターンをやっていて気が付いた

なぜこれがやりにくいのか

右手が固定された状態で p と i の距離感を自在にコントロールできない限り 根本的にこのパターンは弾けないのである

a m を①②上に固定し p i をつかってフィゲタの練習

i に対する p の距離を 自在にとれるように

《2021.07.21.》

遠くを感じてだらっと脱力 空振りを無視し 当てもねらわず、、、、

というリハビリは果たして効果があるのだろうか ためしてみよう

“空振り上等“のやけくそ脱力タブー練習 ここから得るものはなにだろうか?

進展を感じない現在 みてみたくなった

あとは すばやい p i m a a m i p 弱音で

《2021.07.23.》

持続に固執しない グルーヴとおなじこと 連続して移動しているのではなく その場でダンスのステップを踏んでいる感じ

霧島のリハビリセンターの昔の記事を読んで興味深いものがあった

https://www.shimadzu.co.jp/boomerang/27/06.html

脳卒中患者のリハビリに関する記事だがジストニアにも十分当てはまる気がする

なんでも脳には、死んだ神経細胞に代わって別の神経細胞がその役割を肩代わりする“可塑性”というメカニズムがあるそうで、一度壊れた回路に代わる迂回路が、損傷を免れた別の神経細胞によって再形成されるのだそうだ

これは初めの頃紹介させていただいたフィジカルセラピスト進藤浩子さんの記事と同じことを言っている

《促進反復療法》のパイオニア川平和美・鹿児島大学大学院教授の言葉は以下の通り

「たとえば、指の曲げ伸ばしのリハビリでは、『曲げてごらん』と患者さんを促すと同時に、『曲げる』神経回路の興奮を高めるように軽く叩いて刺激します。患者さん自らが『曲げる』という意志を持った状態で、指につながる神経回路をきちんと指定して脳に分からせることが大切なのです。これを100回1セットとして繰り返し、リハビリを行うことで、損傷した部分に代わり、新たな迂回路が形成され、神経回路が強化されていくわけです」

もちろん効果には個人差がある。麻痺の度合いなどから、回復が見込めないと判断する場合もあるという。しかし、

「最終結果は、やってみないとわからない。リハビリは、回復が見込まれないと診断した場合でも、とにかくいろいろな手法を駆使し、組み合わせて、やるだけのことは全てやってみることが大切なのです」(川平教授)

”ゆるトレーニング”とも かなり共通することを言っている

《2021.07.25.》

今更だがひとつ気が付いた

将来的にテンポアップしたいものをやるときには

テンポはゆっくりでも テンポアップした時の軽いタッチで練習しないと

テンポアップしたときに全部が強いタッチになってしまい がちゃがちゃしてしまう

何言ってるかわかるかな?(笑)

つまり将来テンポアップしたいものは弱音で練習しておいたほうがいい

《2021.07.26.》

《2021.07.27.》

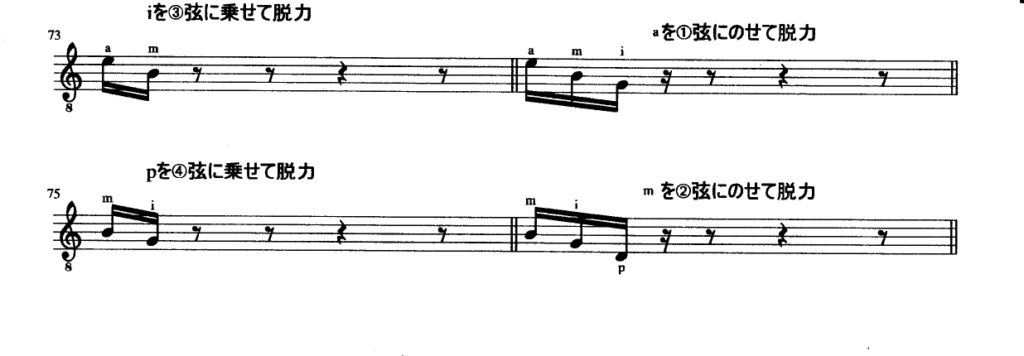

Bar:73~76のコツ

弾き始める前に手を少しだけ低空にする

《2021.07.31.》

7月も今日で終わり

神経回路を構築するトレーニングだから やりにくいことを積極的に 量もたくさん ゆっくり確実にやったほうが リハビリとしてはいい気がする

“やらない“という選択が リハビリとして効果がないことは 先人が証明してくれているのだ

10か月かけてジストニアに罹患したのだから 10か月で完治したいなどとひそかに思ってきた

3月にリハビリを開始したのだから 今日でちょうど5か月 つまり半分経ったことになる 残り5か月で治すのが目標だが 果たして今年の大晦日に笑っていられるだろうか

明日は月アタマの記録撮影の日 毎月落ち込んでいるが いかがなものか・・・